(서울=뉴스1) 소봄이 기자 = 이웃집의 악취에 경찰에 신고했다가 이웃의 고독사 소식을 듣게 된 사연이 전해져 애도가 이어지고 있다.

A씨는 지난 28일 한 온라인 커뮤니티에 "살면서 나한테 이런 일이 생길 줄 몰랐다"며 이날 겪은 안타까운 일을 공유했다.

A씨에 따르면, 한 달 전부터 아파트 복도에서 이상한 악취가 나기 시작했다.

당시 A씨의 옆집과 엘리베이터 옆에 사는 이웃이 음식물을 비롯한 쓰레기를 집 앞에 내놓는 경우가 많았다. 이로 인한 악취라고 생각한 A씨는 복도에 방치된 쓰레기를 사진 찍고 신고하려 했다.

그러나 사건 발생 하루 전날에는 복도에 쓰레기가 없는데도 온종일 악취가 심했고, 사건 당일엔 악취가 절정을 찍었다는 게 A씨의 설명이다.

참다못한 A씨는 관리사무소에 피해 사실을 신고했고, 관리사무소에는 악취 나는 집을 찾으려 벨을 누르고 다녔다.

이에 A씨는 "우리 옆집이랑 엘리베이터 옆에 사는 곳에서 쓰레기를 한 번에 버리러 안 가고 문앞에 모아둔다"고 주장했다.

그러다 A씨는 냄새가 새어나오는 집이 쓰레기를 문앞에 모아두는 집이 아닌, 그 옆집이라는 것을 알아챘다. 하지만 아무리 벨을 누르고 두드려봐도 문제의 집에서는 인기척이 없었고, 관리사무소 측은 "연락해보겠다"는 말만 남기고 떠났다.

A씨는 "생선이나 젓갈이 썩는 듯한 비린내가 나서 좀 쎄했다"며 "살면서 맡아본 냄새가 아니라서 확인해야겠다 싶은 마음에 장 보러 나가면서 경찰에 신고했다"고 밝혔다.

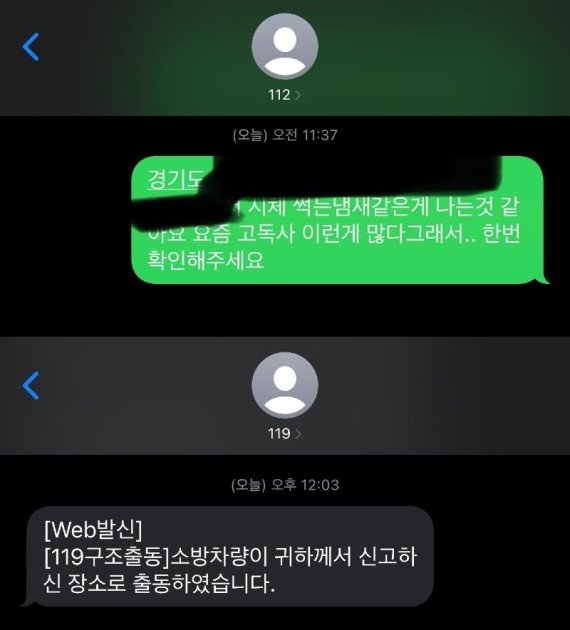

그는 경찰에 "시체 썩는 냄새 같은 게 난다. 요즘 고독사가 많다고 하니 한 번 확인해달라"고 말했다. 이후 A씨가 장을 보고 온 사이 해당 집으로 119구조대까지 출동했다.

아파트 복도에 들어선 A씨는 "그 집에서 흰색 방진복 같은 옷을 입은 사람이 서 있길래 신고자임을 밝히고 '제가 생각한 게 맞냐'고 묻자 '맞다'고 했다"며 "문 앞바닥에는 검붉은 액체가 흘러나왔고 문이 닫혀있을 때는 차원이 다른 악취에 머리가 아팠다"고 전했다.

A씨가 공개한 사진에 따르면 고독사한 이웃의 집은 구조대가 문을 딴 흔적이 남아 있었다. 반나절 이상 계속되는 악취에 관리사무소에 복도 청소를 요청한 A씨는 "1년 가까이 살며 한 번도 마주쳐본 적 없는 분인데 참 안타깝다"고 했다.

이어 "주위에 이런 일이 많다고는 하지만 생전 처음 겪어본다"며 "아마 최소 한 달 반 정도 지난 것으로 느껴진다. 음식물과 쓰레기만 복도에 없었더라도 더 일찍 알 수 있었을 것 같다"고 말했다.

그러면서 "긴 시간 동안 아무도 찾지 않았으니 고독사라고 봐야 할 것 같다. 삼가 고인의 명복을 빈다"고 덧붙였다.

누리꾼들은 고인의 명복을 비는 동시에 개인주의 확산으로 이웃 간 교류가 적어진 점을 이 사태의 원인으로 꼬집었다.

이들은 "무관심 사각지대가 많아졌다. 주변에 저런 이웃이 있다면 적당한 관심이 필요하다", "옆집에 누가 사는지 모르고 사는 요즘. 지나칠 때마다 인사하고 무슨 일 있으면 서로 관심주고 도와주던 예전이 그립다", "세상이 각박해진 요즘 시대가 참 암울하다" 등 씁쓸해했다.