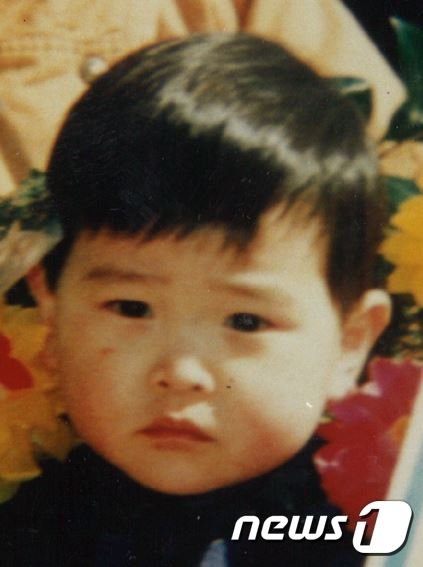

(서울=뉴스1) 김정현 기자 = 1991년 3월24일. 벌써 30년 가까이 지난 날이지만, 윤경순씨(62·여)에게는 아직도 그날 사라진 둘째 아들 최민석군(당시 3세)의 모습이 생생하다.

윤씨는 "일요일에 점심으로 잡채를 해먹고 큰 애랑 민석이가 집 앞에서 놀겠다고 나갔다"며 "오후에 애들을 데리러 나갔는데 첫째만 친구들하고 놀고 있었고 민석이는 온데간데없었다"고 그날을 회고했다.

당시 거주했던 광주 북구 임동 자택 바로 앞 골목에서 세발자전거를 타고 놀던 민석군은 어떤 흔적도 남기지 않고 사라졌다.

실종신고를 접수한 경찰이 수색에 나섰지만, 심지어 민석군이 타고 있던 세발자전거도 발견되지 않았다. 당시 경찰은 실종된 민석군을 찾기 위해 근처 광주천까지 샅샅이 뒤졌지만 끝내 아무 것도 발견되지 않았다.

윤씨는 "실종 수사할 때는 큰애가 너무 놀라서 아무것도 기억이 안난다고 했었는데, 나중에 집 앞에 쥐색 자가용이 서있었다더라"며 "그런데 그때는 폐쇄회로(CC)TV도 없고 쥐색 자가용도 없어져서 뭘 어떻게 할 수 없었다"며 가슴을 쳤다.

윤씨는 "민석이는 4살밖에 안 먹었는데도 말도 또록또록하게 잘하고, 같이 길을 걷다가도 엄마한테 인도 안쪽으로 걸으라고 할 정도로 조심성도 많은 아이였다"고 회상하다 "우리 민석이가 낯선 사람을 따라갈 성격이 아니었는데…억지로 데려가 버렸나…"라며 말끝을 흐렸다.

당시 윤씨의 가족은 모든 것을 뒤로 하고 사라진 민석군을 찾아나섰다. 수천장의 벽보를 곳곳에 붙이고, 고아원에 비슷한 애가 있다고 하면 한달음에 달려갔다. 선거철에는 유세 차량에 타고 아들의 이름을 부르며 전단을 뿌렸다.

생계까지 접고 민석군을 찾는데 온 힘을 기울이다 결국 살고있던 아파트까지 팔았다. 애타게 민석군을 찾던 민석군의 아버지는 병을 얻고 쓰러져 결국 세상을 떠나기도 했다.

윤씨는 "당시에 신문에도 내고, TV에도 출연해서 아이를 찾다보니 온갖 곳에서 연락이 왔지만 민석이 소식은 없었다"고 말했다.

'혹시나' 했던 일도 있었다.

윤씨는 "조건이 너무 일치해 '아이고, 드디어 찾았는갑다'하고 기대가 컸는데 DNA 검사 결과 '불일치'가 떴다"며 "기대를 많이 한 만큼 너무 힘들었다"며 눈물지었다.

이어 "요즘엔 젊은 사람들은 인터넷 방송이나 SNS를 많이 한다고 하던데, 그런 곳에도 우리 민석이 이야기가 많이 좀 퍼졌으면 좋겠다"며 "내가 찾으려고 이렇게 온갖 용을 썼는데도 못찾았는데, 민석이가 자기 이야기를 듣고 소식을 주는 게 마지막 희망"이라고 강조했다.

"TV에 나온 입양간 애들 이야기를 보면 부모가 자기를 버렸다고 생각하는 사람들도 있던데… 혹시 우리 민석이도 그러는 게 아닌가 생각하면 가슴이 찢어지는 것 같아. 민석아, 엄마는 절대 널 버리지 않았고, 아직도 애타게 찾고 있어… 죽기 전에 우리 아들 얼굴을 한 번만이라도 보고 싶구나."